L’Usine digitale : De la modernisation du DPI à l'IA générative, comment le CHU de Montpellier accélère sa mue numérique

Article de L’Usine Digitale

« ERIOS – pour « Espace de Recherche et d’Intégration des Outils numériques en Santé » – a pour ambition de sélectionner des cas d’usage où la technologie est susceptible d’apporter une réponse à ces enjeux, puis de conceptualiser et développer directement avec les acteurs de terrain selon une méthodologie bien précise.

Le premier volet du centre porte sur les composants du « dossier patient informatisé » (DPI), qui centralise l’ensemble des données de santé des patients pris en charge au sein d’un établissement de santé. » écrit Alice Vitard pour L’Usine digitale. Lire l’article ci-dessous.

David Morquin, médecin infectiologue praticien hospitalier au CHU de Montpellier, directeur médical d’ERIOS et de la Gouvernance des Données & Stratégie IA.

Et puis, l’intelligence artificielle générative est arrivée. Pour David Morquin, l’arrivée de cette technologie a la faculté de réconcilier deux mondes : le monde médical, caractérisé par « son besoin de raconter des histoires et de transmettre des récits », et l’informatique, qui exige une structuration rigoureuse des données pour permettre leur exploration. Dans ce cadre, « nous sommes partis dans plein de travaux exploratoires sur la capacité d’utiliser des LLM », raconte-t-il.

De la modernisation du DPI à l’IA générative, comment le CHU de Montpellier accélère sa mue numérique

En s’appuyant sur un partenariat avec l’éditeur Dedalus, le CHU de Montpellier explore les usages du numérique en santé à travers des expérimentations concrètes : visualisation des traitements antibiotiques, documents médicaux personnalisés, retranscription des consultations… Objectif : replacer l’humain au cœur du soin.

Alice Vitard – 25 avril 2025

Tout a commencé par la conclusion d’un partenariat en 2012 entre le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Montpellier et l’éditeur de logiciels de santé Dedalus.

Le but à cette époque était de mettre en place le système d’information de l’établissement de santé, composé de cinq centres principaux, 120 000 passages aux urgences, 290 000 hospitalisations et 550 000 consultations.

Lancement d’un centre d’expérimentation

« Une fois mis en place, nous nous sommes rendu compte que nous disposions d’énormément de données issues du système d’information », raconte Frédéric Vaillant, directeur général délégué de Dedalus France, à L’Usine Digitale. D’où l’idée de lancer des projets afin de réutiliser ces informations à différentes fins. Dans ce cadre, l’entreprise et le CHU ont lancé « ERIOS » en 2022 : le premier centre d’expérimentation sur les usages des logiciels en santé. Ce dispositif s’inscrit dans le plan France 2030, un vaste plan d’investissement doté de 54 milliards d’euros.

ERIOS – pour « Espace de Recherche et d’Intégration des Outils numériques en Santé » – a pour ambition de sélectionner des cas d’usage où la technologie est susceptible d’apporter une réponse à ces enjeux, puis de conceptualiser et développer directement avec les acteurs de terrain selon une méthodologie bien précise. Le premier volet du centre porte sur les composants du « dossier patient informatisé » (DPI), qui centralise l’ensemble des données de santé des patients pris en charge au sein d’un établissement de santé.

Lancement d’un centre d’expérimentation

« Cette transition du dossier patient papier vers le dossier informatisé a mis en évidence un décalage : si l’information était disponible partout et tout le temps, les outils numériques ne répondaient pas toujours aux besoins réels du travail hospitalier sur le terrain », explique de son côté David Morquin, médecin infectiologue praticien hospitalier au CHU et directeur médical d’ERIOS.

Dans le cadre de ce premier volet, 12 cas d’usage ont été sélectionnés, parmi lesquels le suivi de l’isolement thérapeutique en psychiatrie, la supervision des antibiothérapies, des immunosuppresseurs, des antalgiques ainsi que des psychotropes, la coordination des équipes de garde ou encore les comptes rendus opératoires. Ces expérimentations impliquent les utilisateurs du DPI issus des équipes du CHU. Elles sont supervisées par une équipe pluridisciplinaire composée de salariés de Dedalus et du CHU et de l’université de Montpellier.

Gérer les isolements et les contentieux thérapeutiques

« Dans un premier temps, nous sommes partis de la difficulté qu’avaient les acteurs à gérer les isolements et les contentieux thérapeutiques, détaille le médecin. C’est un processus extrêmement complexe. » S’agissant de privation temporaire de libertés, la loi fixe une procédure ponctuée de nombreux délais à respecter, impliquant de nombreux acteurs (médecin, magistrat…). « La plupart du temps, chacun se renvoie la balle », poursuit-il.

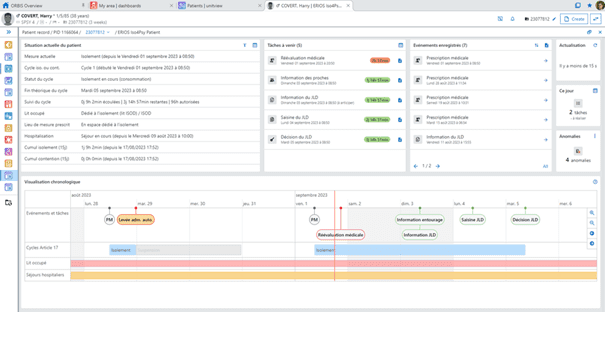

Pour répondre à cette problématique, l’équipe a créé une représentation partagée du processus (image ci-dessous) permettant à chaque acteur de connaître son rôle et l’état de l’avancement en temps réel. Un prototype a été développé sur la base de plus de 145 utilisateurs. « Nous attendons d’avoir le produit industriel pour pouvoir le porter en situation réelle et le confronter à la réalité de l’usage », précise David Morquin.

Visualiser les traitements antibiotiques

La deuxième expérimentation concerne la visualisation des traitements antibiotiques complexes en contexte hospitalier. Contrairement à un simple traitement en médecine de ville, ces patients subissent de nombreux ajustements de posologie. Un outil a ainsi été créé pour visualiser la séquence exacte des traitements administrés, repérer facilement des effets secondaires, établir des corrélations entre un traitement et une toxicité, ainsi que favoriser l’anticipation des décisions médicales. Deux tableaux – qui visent à faciliter le suivi et la gestion des prescriptions d’antibiotiques – seront commercialisés par Dedalus en septembre prochain.

Et puis, l’intelligence artificielle générative est arrivée. Pour David Morquin, l’arrivée de cette technologie a la faculté de réconcilier deux mondes : le monde médical, caractérisé par « son besoin de raconter des histoires et de transmettre des récits », et l’informatique, qui exige une structuration rigoureuse des données pour permettre leur exploration. Dans ce cadre, « nous sommes partis dans plein de travaux exploratoires sur la capacité d’utiliser des LLM », raconte-t-il.

La reconnaissance conversationnelle a ainsi été testée, permettant de mener une consultation « mains libres » dans laquelle le médecin se concentre sur l’échange et l’IA générative génère un compte rendu. Ce test a inclus « 63 observations » en pédopsychiatrie, gynécologie-obstétrique, anesthésie, urologie, et gériatrie, afin de tester différents cas d’usage.

L’IA générative pour simplifier les échanges avec les patients

L’IA générative a également été testée dans les services d’urgences pédiatriques pour générer en temps réel des documents explicatifs personnalisés pour les parents. Dans un contexte de stress où l’information est difficile à retenir, ces documents reformulés dans un langage clair expliquent la situation médicale, les examens réalisés, les décisions prises, et les consignes à suivre à domicile. Par ailleurs, le CHU voit la technologie comme un bon moyen de recruter des patients pour des essais cliniques. Les modèles pourraient analyser les notes médicales pour suggérer automatiquement l’éligibilité d’un patient à une étude.

En pratique, le CHU de Montpellier a choisi d’investir dans sa propre capacité à utiliser les LLM. Ce choix stratégique repose sur « un cluster de calcul interne équipé de GPU » et le développement d’une expertise en ingénierie LLM. Les équipes testent ce qu’il est possible de faire à partir de données factices avec différents modèles : GPT-4o et DeepSeeker 1. À cela s’ajoutent des expérimentations avec des modèles open source comme Llama 3.1.